479

mich einen kleinen Strohsessel aus der Küche zu stellen. Wie oft hat Voß noch in

späteren Jahren ausgesprochen, dass unser Leben bis zum Junius den Namen der

Flitterwochen verdiente!“

49

Ein Touchscreen in Buchoptik präsentiert 6 Blätter der „Luise“, gezeichnet von

Daniel Chodowiecki. Diese bieten bereits einen Schlüssel zum Verständnis dieser

Dichtung. Sie zeigen eine begrenzte Anzahl nichtständisch agierender Personen in

typisch idyllischer Szenerie. Aus Chodowieckis Illustrationen und dem beigege-

benen Kommentar erschließt sich: Pfarrhausidyllen verdichten Sozialutopien. In

ihnen gewinnen egalitäre Momente der Freundschaft, der Familie und ein bürger-

liches Eheideal an Bedeutung. Voß gestaltet in der Wohlhabenheit und im Selbst-

bewusstsein des Pfarrers, im harmonischen Miteinander der Familienmitglieder

und im freundlichen Verhältnis zum benachbarten Grafengeschlecht – dem Cha-

rakter der Idylle gemäß – eine Wunschvorstellung, der eine anders geartete Wirk-

lichkeit als Gegenpol gegenübersteht.

50

Er bietet im Modell von Freundschaft und

Familie Vorgriffe auf die bürgerliche Gesellschaft. Bürgerlich ist auch die (neue)

Eheauffassung als Liebesbund. Voss gestaltet mit der achtzehnjährigen Luise und

ihrem Bräutigam, dem jungen Pfarrer Walter, Übereinstimmung der Charaktere,

gegenseitige Anziehung, mündend in sexuelles Begehren. Die ländliche Natur –

seit Rousseau idealer Aufenthaltsort des unverdorbenen Menschen – lockt Emp-

findungen hervor und macht bestehende

Neigungen rege. Dass Voß das Begeh-

ren der jungen Brautleute nicht ausspart

– ihr Verlangen nach Umarmung bewegt

den Brautvater und Pfarrer, das Paar be-

reits am Polterabend außerkirchlich zu

trauen – zeigt Vossens menschlichen

Realismus. Hier ist Echtheit, Lebendig-

keit, reale Körperlichkeit, hier sprechen

Menschen unverhüllt und unverblümt.

Es ist – so verstanden – ein Heutiges,

das den Besucher fesseln kann.

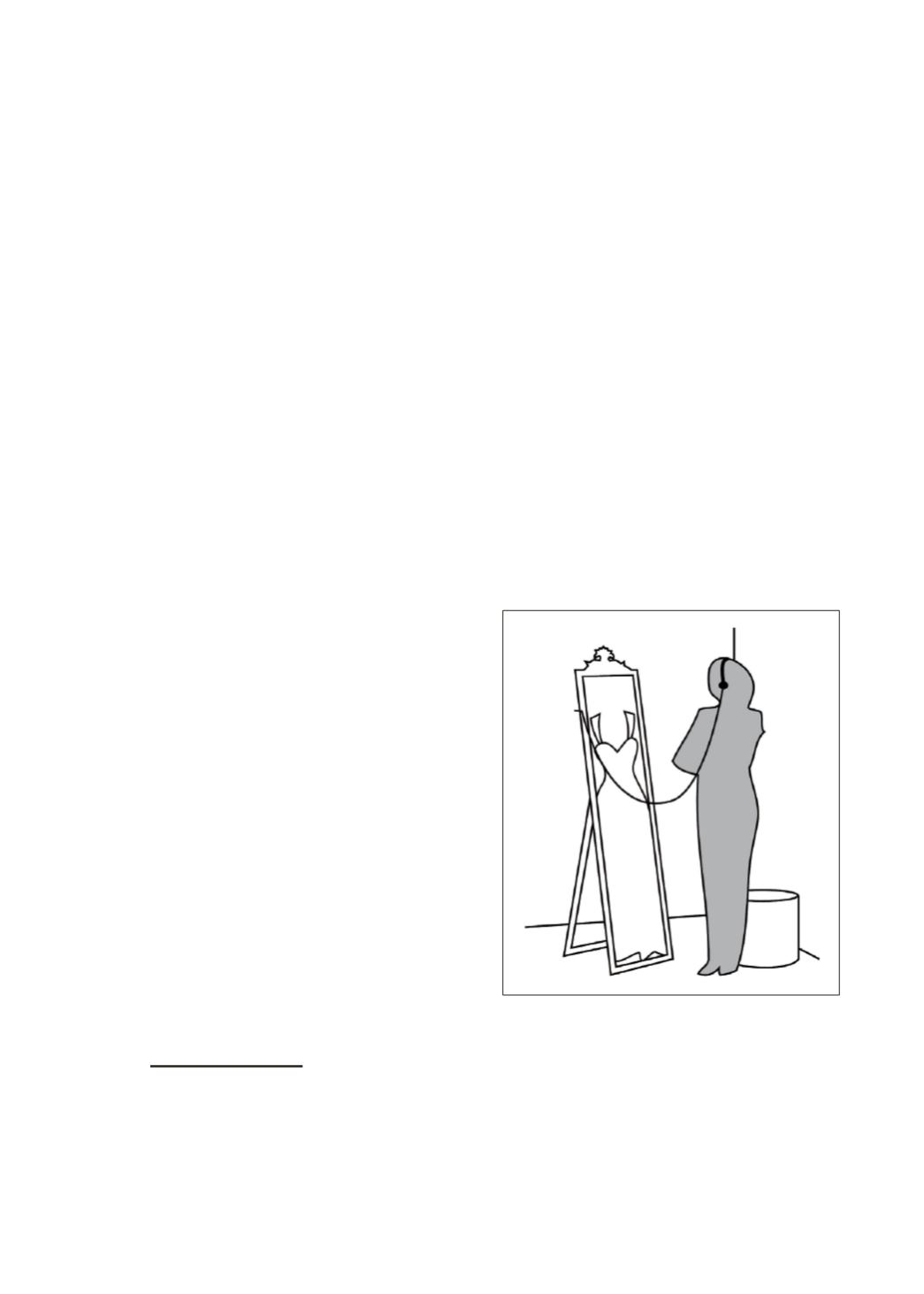

Eine Spiegelinstallation unterbreitet

ein geschlechtspositioniertes Angebot.

Während die junge Besucherin vor dem

Spiegel in das Brautkleid hineintritt

(Abb. 5), ein Selfie kann geschossen

49

Zit. nach Briefe von Voß. Nebst erläuternden Beilagen, hg. von Abraham Voß. Erster Band. Halber-

stadt 1829, S. 34.

50

Günter Häntzschel: Homer imWohnzimmer. In: Voß’Übersetzungssprache, S. 125-140, hier: S. 129.

Abb. 5 – Spiegel