472

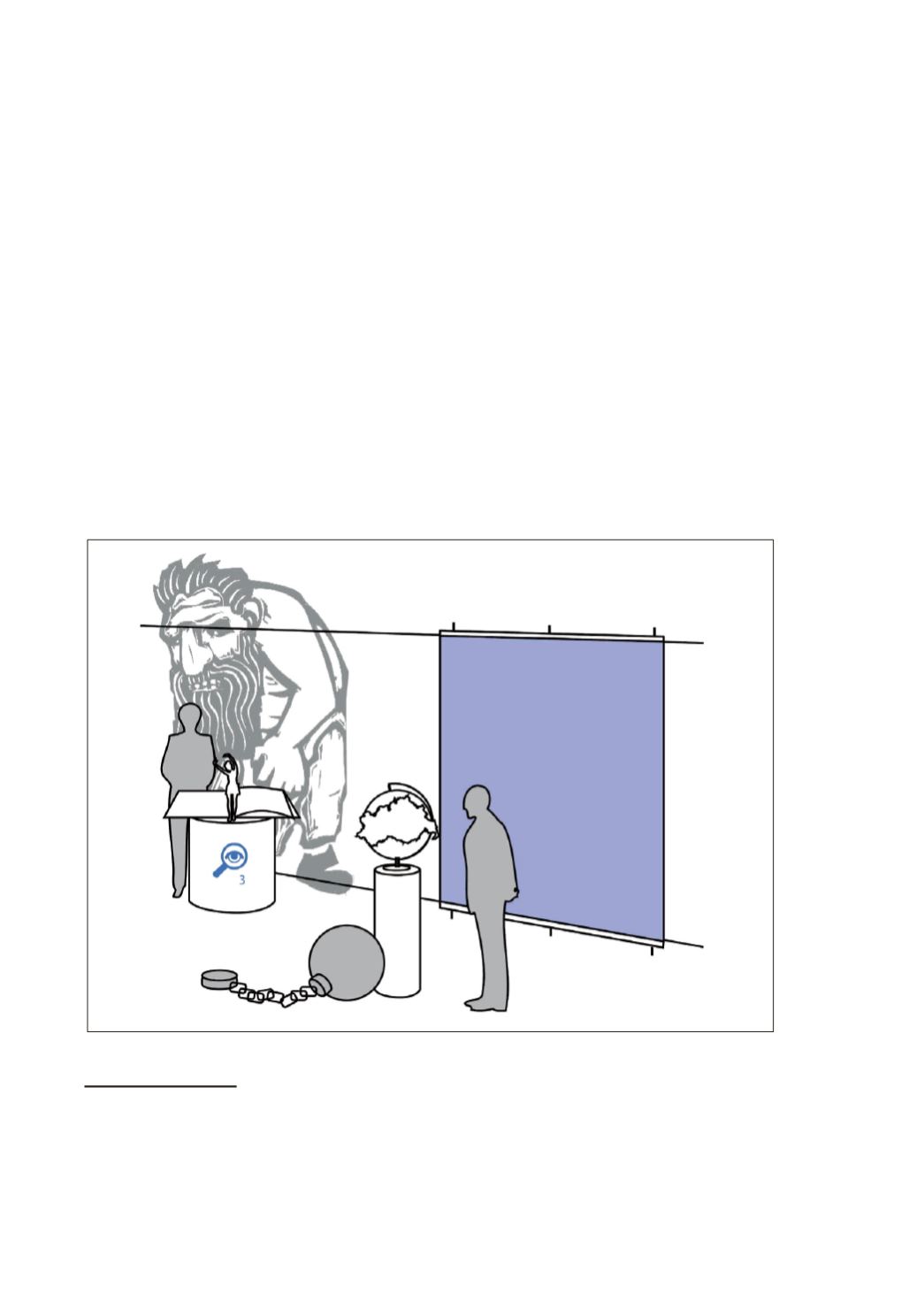

Kabinett 3:

Auf gegenwärtigem heimischen Boden: Gedichtete Sozialkritik

Ausstellungsdidaktische Schwierigkeiten sollen nicht verschwiegen werden.

Dichterische Formen wie Epos und Idylle, die sich noch im ausklingenden 19.

Jh. einiger Beliebtheit erfreuten

26

, sind heute passé. Die Dichtungen von Voß,

für ein Voß-Verständnis und das der Epoche unverzichtbar, sind im kulturellen

Bildungswissen eines durchschnittlichen Besuchers so gut wie nicht mehr vor-

handen. Optische Anreize, die eine Oberflächenspannung aufweisen, müssen für

die Dichtungen interessieren. Sie deuten das Miteinander von antik

und

volkskul-

turell codierten Bildfeldern in Vossens Dichtungen an. Zwei flächenhaft ausge-

führte Wandbilder in Überlebensgröße zeigen eine kyklopische Riesenfigur – eine

Anspielung auf Vossens komische junkerkritische Idylle „Das Ständchen“ (1777)

– und einen schwarzen Schattenriss – eine Anspielung auf den zur Teufelsfigur

gemachten adligen Jäger in Vossens tragischer junkerkritischer Idylle „Die Pfer-

deknechte“ (1775). Die Anordnung bezieht tragische und komische Idylle kontra-

punktisch aufeinander.

26

Zur Bedeutung dieser Formen noch im 19. Jahrhundert siehe Heidi Ritter: Resonanz und Popularität

der „Luise“ im 19. Jahrhundert. In: Andrea Rudolph (Hg.): Johann Heinrich Voß, S. 215-236.

Abb. 4 – Globus