367

seiner Zeit zu verstehen – über das Handeln des britischen Botschafters in Kon-

stantinopel Lord Elgin (1766-1841). Bekanntlich hatte er sich 1801 einen günstigen

Ferman verschafft, der ihm erlaubte, auch figürliche Teile vom Parthenon zu ent-

fernen. Michaelis geht der Frage nach, ob Elgins Handeln rechtens war und kommt

zu dem Schluss: „Wir haben hier nur zu fragen, ob durch Lord Elgins Vorgehen

die Wissenschaft benachteiligt oder gefördert worden ist, und da kann die Antwort

nicht zweifelhaft sein.“

24

Dadurch wurde nämlich die Betrachtung und Förderung

der griechischen Kunstgeschichte zumindest 50 Jahre früher erreicht. Diese Aussa-

ge stößt freilich seit langem auf Widerspruch

25

, möchte doch die griechische Seite

die „Elgin Marbles“ im neu errichteten Akropolis-Museum präsentieren.

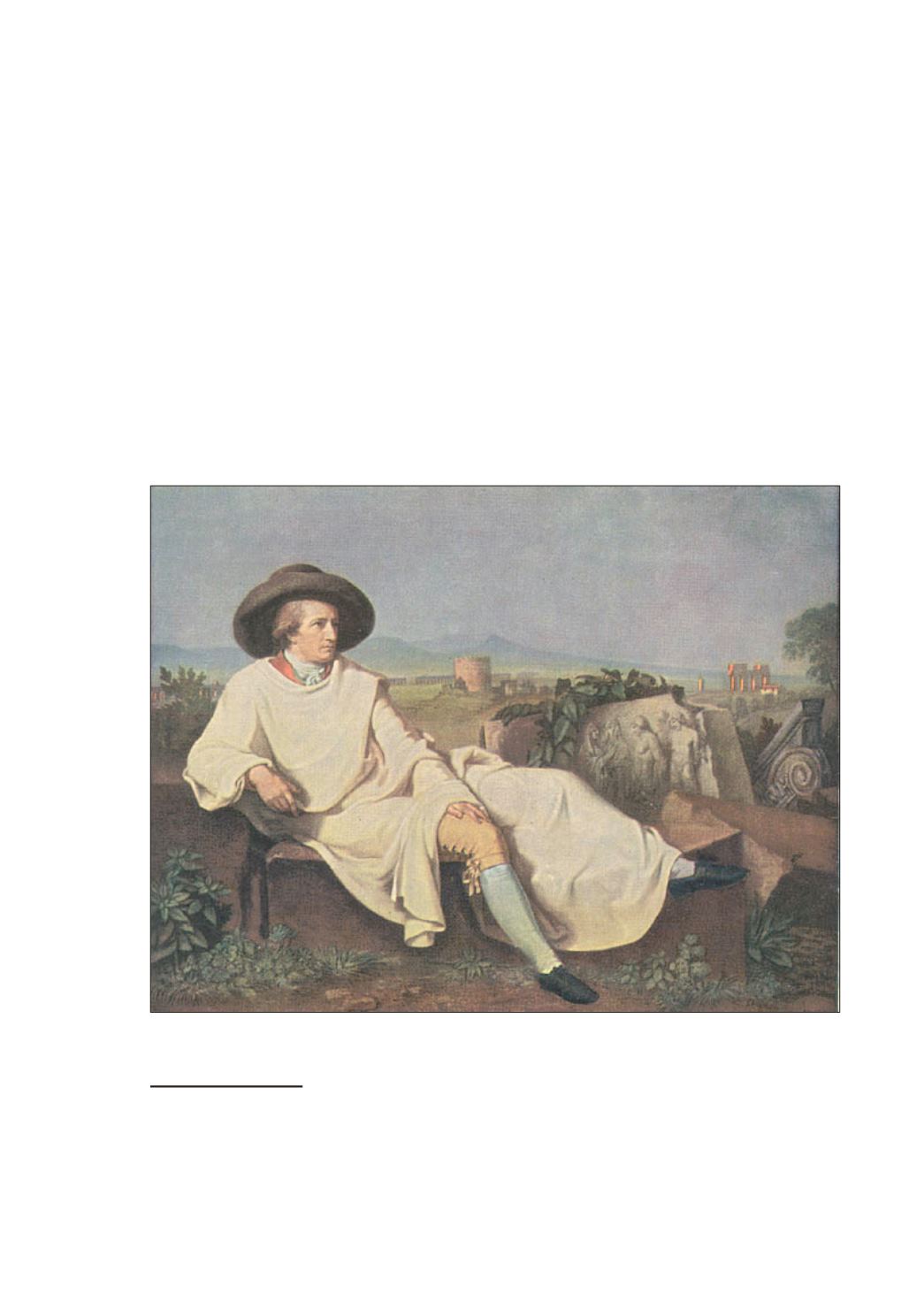

Aber damals schwärmten viele, Michaelis schreibt „alle“, von diesen Athener An-

tiken. Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832; Abb. 8) pries sich glück-

lich, diese auf Zeichnungen noch gesehen zu haben. Und Michaelis betont: „Eine

vollkommene Revolution des Geschmackes vollzog sich; das Land der Griechen,

24

Michaelis 1906, S. 29.

25

Es heißt auch oft: quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti!

Abb. 8 – Johann Wolfgang von Goethe in der Campagna (Gemälde von Tischbein, 1787)