25

Von einheimischen Bauern erfuhr er von den Kontexten, in denen die marmornen

„Inselidole“, normalerweise zusammen mit Marmorgefäßen und Obsidianklingen

auftraten

12

, und nannte auch Inseln, auf denen sie häufig zu finden sind. Explizit

äußerte er sich dazu in seinen erst 1855 erschienenen Archäologischen Aufsätzen,

als er einen Artikel allein den prähistorischen Funden der Kykladen widmete

13

. Er

bespricht die Kontexte, in denen Marmorfiguren, Marmorgefäße und Obsidianklin-

gen gemeinsam auftreten und beschreibt hier erstmalig Charakteristika frühkykla-

discher Grabgebräuche. Die Idole empfindet er weniger als rohe Erzeugnisse, er

möchte lieber von einem „conventionellen Typus“ sprechen

14

. Als Deutung schlägt

er Astarte oder Aphrodite vor, versieht dies jedoch mit einem

Fragezeichen. Er stellt die Überlegung an, ob die frühkykladi-

schen Idole nicht vielleicht Aufschluss über die aus schriftli-

chen Quellen bekannte phönikische, karische, pelasgische oder

minoisch-kretische Besiedlung der Inseln geben könnten

15

.

Letztendlich möchte er sich aber nicht der von Thiersch vor-

gebrachten karischen Deutung vorbehaltlos anschließen, da für

ihn die chronologische Frage nicht hinreichend geklärt ist

16

.

Wir wissen, dass Ludwig Ross auch selbst Kykladenidole be-

saß: „Ich selbst besitze eine Figur dieser Art von Paros von

neun Zoll Länge, die zu den grössten und am meisten aus-

geführten gehört, welche mir vorgekommen sind“

17

. Mit der

Bemerkung zur Ausführung meint Ross, dass das Idol Ge-

sichtsmerkmale hatte, was bei den meisten anderen damals

bekannten Figuren nicht der Fall war. Die Figur wurde 1860

von Emma Ross der Berliner Antikensammlung verkauft und

befindet sich heute noch dort

18

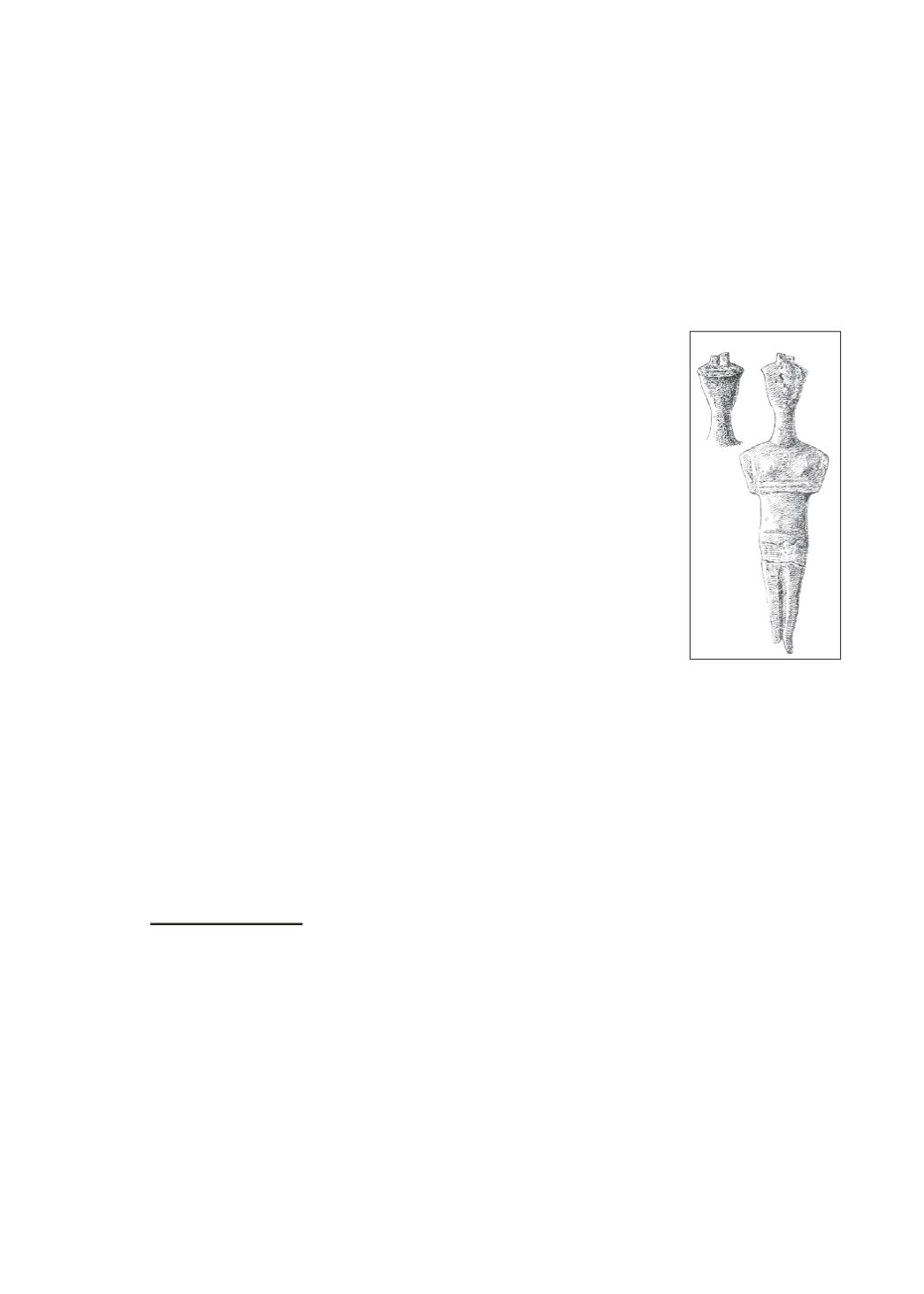

. Zwei andere Idole schenkte

Ross 1838 durch Vermittlung des dänischen Generalkonsuls

Christian Tuxen Falbe dem Kronprinzen von Dänemark, Chri-

stian Frederik, später König Christian VIII. Diese beiden Fi-

guren befinden sich heute im Nationalmuseum Kopenhagen

und sind deren erste frühkykladischen Altertümer (Abb. 4)

19

.

12

Ross 1838, 408 f.

13

Ross 1855, 52–55.

14

Ross 1855, 53.

15

Ross 1838, 408 f.

16

Ross 1840, 161 Anm. 15; Ross 1855, 54 f.

17

Ross 1855, 54.

18

Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Inv. Nr. 8429. Für den Hinweis danke ich H. Löhr

vom Antikenmuseum der Universität Halle-Wittenberg. Die Provenienzangabe der Figur lautet

heute allerdings Delos.

19

Rasmussen 1989, 71 f.

Abb. 4 – Eines der

beiden Idole, die

L. Ross dem däni-

schen Kronprinzen

schenkte (National-

museum Kopenha-

gen, Inv. Nr. ABb

19). Es ist eines der

ganz wenigen ech-

ten Doppelidole.